カスタム電源開発・設計 豆知識

2023.04.27

電解コンデンサの寿命と選定方法

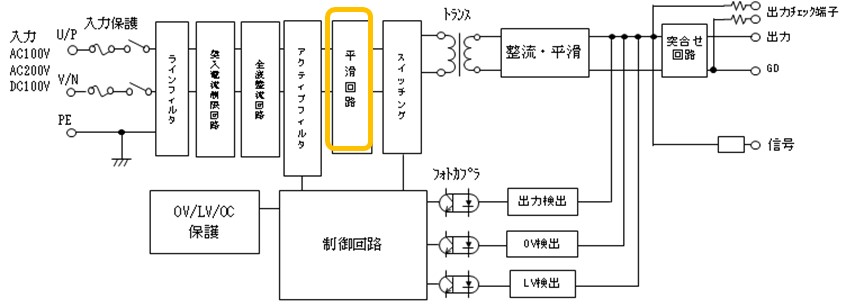

スイッチング電源において電解コンデンサの役割は、電圧安定化(平滑)及び、瞬間停電 対応が挙げられます。

スイッチング電源には機能、性能維持をするために高耐圧、高容量品を必要とされます。そのため、有寿命品ではありますが高耐圧、高容量であり安価となるアルミ電解コンデンサが多く採用されています。

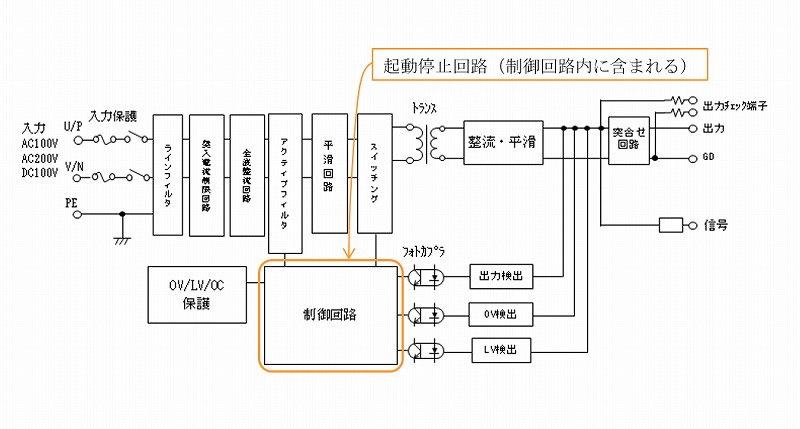

<電解コンデンサが使用される箇所>

1.電解コンデンサのメリット・デメリット

電解コンデンサには、例えば大容量というメリットがある反面、寿命があるというデメリットがあります。電解コンデンサにはこの他にも押さえておくメリット・デメリットがありますので、設計・採用にあたって押さえておいて欲しいポイントをご紹介いたします。

<メリット>

・大容量

セラミックコンデンサやフィルムコンデンサに比べて同一面積でも大容量化が可能

・安価

静電容量に対するコストが他コンデンサに比べて安価

・小型

静電容量に対するサイズが他コンデンサに比べて少スペース

<デメリット>

・低温時の容量低下

メーカーでの静電容量規定は周囲温度20℃であることが多く、20℃から周囲温度が低下するに従って静電容量も減少する

・低温時のESR増加

周囲温度が低下に伴いESRが増加する。ESRが増加すると自己発熱が大きくなり寿命が短くなる。

・有寿命品

電解液を使用しているため経年劣化で電解液の蒸発により静電容量減少が発生することからメーカー規定による静電容量または損失角の正接が規格値からはずれた段階で寿命とされる。

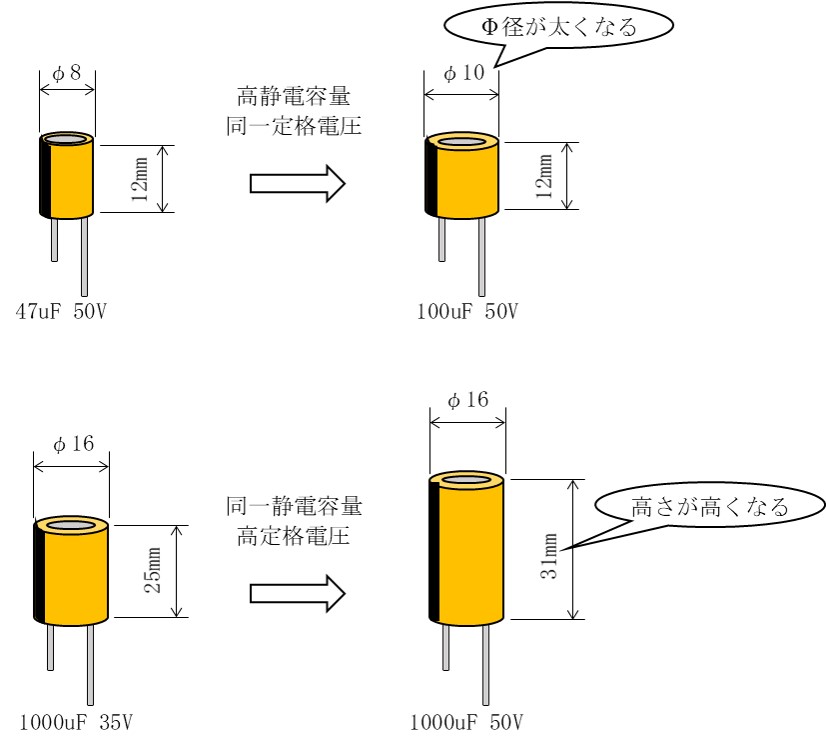

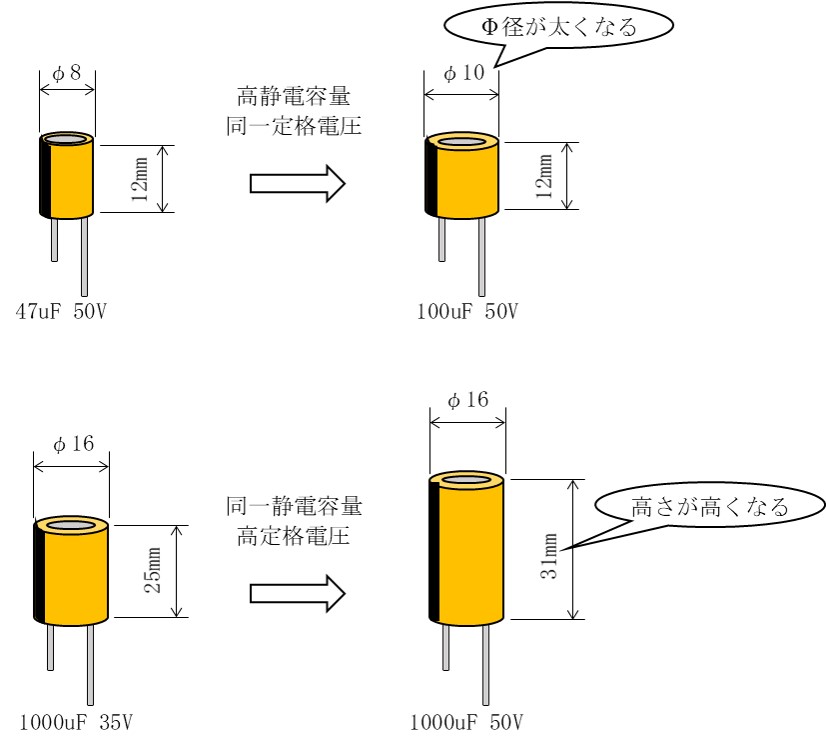

2.静電容量・定格電圧による外形の関係性

電解コンデンサには様々な静電容量・定格電圧が存在していますが、一般的に同一定格電圧でも静電容量が多くなるとφ径が太くなり、同一容量で定格電圧が高くなると高さが高くなる傾向にあります。また、低定格電圧である程、高静電容量となります。従って、回路設計と同時に機構的な側面も特徴を押さえておく必要があります。

上記のほか、電解コンデンサは保証寿命、使用温度範囲、定格リップル電流によっても、コンデンサの高さおよび径が微妙に異なる場合があるので、パッケージの高さ制限がある場合は注意することが必要です。

3.電解コンデンサの寿命と選定方法について

産業用のカスタム電源では、機能・性能維持・長寿命を要求されることが多く、要求を満足するためにも電解コンデンサの選定が重要なポイントとなります。次項にて実例をもとに製品寿命や仕様からの選定方法を紹介して参ります。

3-1.電源仕様

(1)入力電力:105W

(2)不感動瞬停時間:5ms

(3)平滑電圧min:194V(200V±3%)

(4)起動停止電圧検出max値:161V

(5)定格入力電流:1A

3-2.静電容量の選定

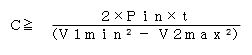

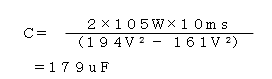

下記のエネルギーの式より容量を求めます。

C:静電容量

Pin:入力電力

T:不感動瞬停時間

V1min:平滑電圧のmin値

V2max:起動停止電圧検出max値

下記条件よりコンデンサ容量の許容差、経年変化より公称値を求めます。

公差:±20%

温度変化:-5%(周囲温度-10℃時)

寿命:-20%

コンデンサ公称値=179uF÷(0.8×0.95×0.8)=295uF

以上よりコンデンサ公称値は295uF以上が必要となります。

3-3.リプル電流の選定

下記条件より平滑コンデンサに必要なリプル電流⊿Iを求めます。

電解コンデンサのリプル電流許容値 80%

⊿I≧Iin÷0.8=1÷0.8=1.25A

以上より定格リプル電流は1.25A以上が必要となります。

3-4.定格電圧の選定

下記条件より平滑コンデンサに必要な電圧を求めます。

電解コンデンサの電圧許容値 80%

定格電圧≧200V×1.03÷0.8=257.5V

以上より、定格電圧は257.5V以上が必要となります。

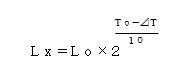

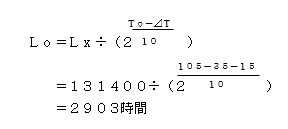

3-4.電解コンデンサの寿命計算

下記条件より電解コンデンサに必要な寿命Loを求めます。

設計寿命Lx:15年(15年×365日×24時間稼働=131400時間)

寿命を規定する実用周囲温度:35℃

スイッチング電源の内部温度上昇:15℃

Lo:電解コンデンサの保証寿命(105℃)

To:電解コンデンサの定格温度

⊿T:電解コンデンサの使用温度

以上よりコンデンサ寿命規定時間は2903時間以上が必要となります。

上記4項目の選定条件より、今回設定した電源仕様では、下記電解コンデンサが選定候補となります。

コンデンサ型式:EKXJ351ELL101MM25S

定格電圧 350V

静電容量 100uF(3個並列使用で300uF)

保証寿命 105℃ 12000時間

リプル電流 0.71A(3個並列使用で2.13A)

「スイッチング電源の回路構成と設計方法」ハンドブック無料プレゼント

産業用カスタム電源 開発・設計 Naviを運営するアイガ電子工業株式会社では、電源回路設計・スイッチング電源設計を行うエンジニアの方々に向けWEBサイト上で有益な情報を発信しておりますが、「スイッチング電源の回路構成と設計方法」ハンドブックを刊行し、ご希望される方には無料プレゼントを行っています。少しでもご興味をお持ちの方は、下記リンクよりご確認ください。

関連する豆知識一覧

-

電源設計の基礎

2025.07.18

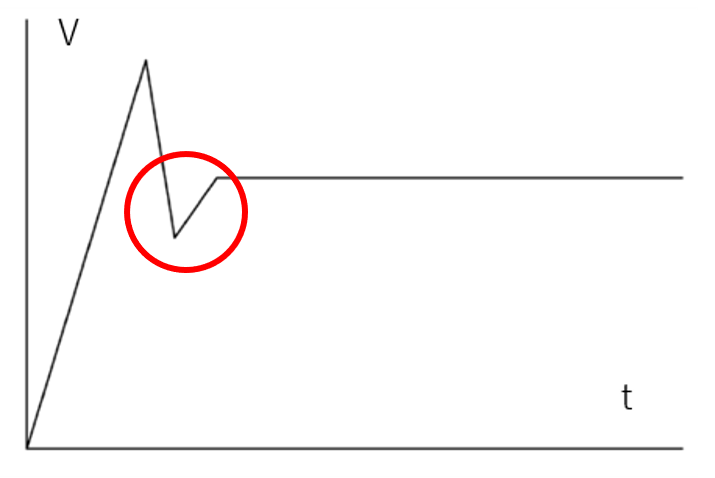

電源の起動・停止を安定させる設計のポイント

産業機器の電源設計において、起動・停止時の不安定な出力は、誤動作を引き起こす大きなリスクとなります。 「出力電圧が振れて誤動作が起こっ…

-

高圧電源

2025.06.20

「緩遮断」を防ぐ電源設計のポイント

カスタム電源の設計段階で、瞬断を考慮していても、電源が「ゆっくり遮断される」状態を考慮せずに設計していたために、瞬断試験で誤動作を引き起こす…

-

高圧電源

2025.05.19

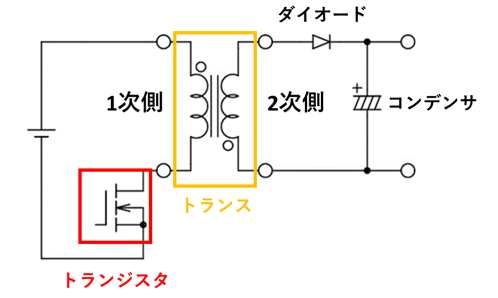

フライバックトランス回路: 高圧電源開発・設計の基礎

高圧電源とは数kV以上の高電圧を発生させる電源を指します。一般的な産業機器は、基本的に出力電圧が24Vや48Vといった低電圧で動作しますが、…

-

電源設計の基礎

2025.04.22

カスタム電源でもコストダウンを実現する3つのポイント

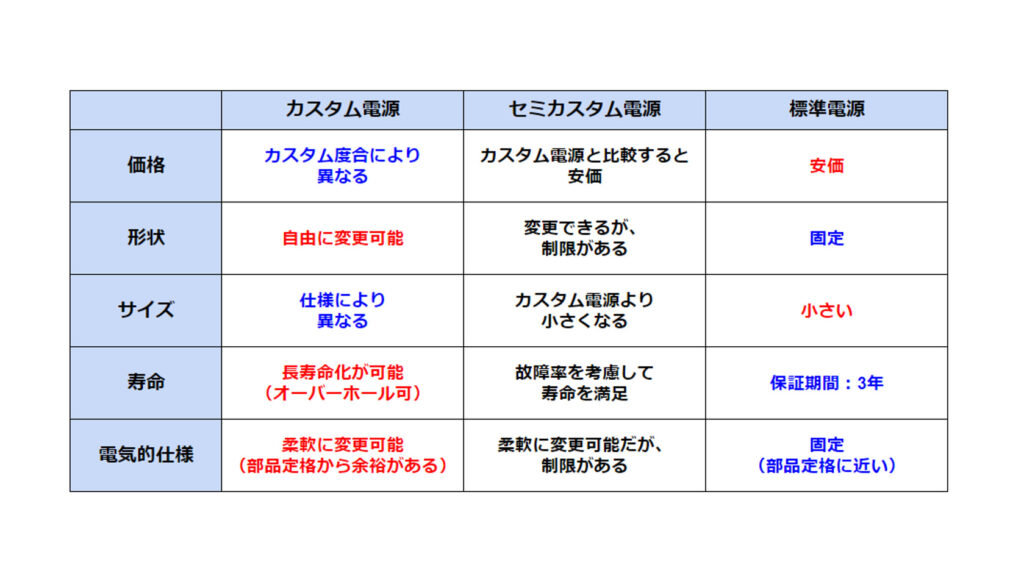

標準電源は市場動向に見合う仕様、環境・パッケージ・価格などが決定された電源です。この標準電源には、大きなコストメリットがありますが、決められ…

-

電源設計の基礎

2025.03.24

アンダーシュートを抑制するためのポイント:カスタム電源開発・設計の基礎

産業用機器向けの電源は信頼性が求められるため、アンダーシュートが発生すると致命的な問題を引き起こす可能性があります。 そのため、回路設…

-

高圧電源

2025.02.24

カスタム電源とは?開発・設計のポイントをご紹介

皆様は、カスタム電源について、詳しくご存知ですか。当記事ではカスタム電源の概要とカスタム電源の開発・設計にまつわる情報について詳しく解説しま…